社労士とは?仕事内容や依頼するメリット、選び方を解説

社労士は、労働保険・社会保険の手続きや労務管理の相談、給与計算など、幅広い業務を手掛ける人事労務の専門家です。企業にとっては、事業の発展と労働者の福祉向上を実現するための伴走者といえます。

社労士の業務は多岐にわたりますが、具体的にどのような業務を依頼できるのでしょうか。ここでは、社労士に依頼できる仕事の内容や社労士に依頼するメリットのほか、自社に合う社労士を選ぶためのポイントを解説します。

社労士とは、企業の「ヒト」をサポートする人事労務の専門家

社労士は「社会保険労務士」の略称であり、社会保険労務士法にもとづいた国家資格者です。企業の成長に欠かせない「ヒト・モノ・カネ」の3要素のうち、「ヒト」に関するエキスパートといえます。

社会保険労務士法にあるとおり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的に業務を行います。労働保険・社会保険の手続きから労務管理の相談、就業規則の作成まで、あらゆる業務を通して「ヒト」に関するサポートを行い、企業を支える存在です。

社労士になるには、国家試験である社会保険労務士試験に合格した後、2年以上の実務経験を積むか事務指定講習を修了し、申請のうえ全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録される必要があります。2024年度に実施された社労士試験では、受験者数4万3,174人に対して合格者は2,974人、合格率は6.9%でした。2024年8月31日時点における社労士登録者数は、4万5,686人です。

なお、社労士として登録する際には、4つの区分があります。具体的には、自身の事務所を構えて業務を行う「開業社会保険労務士」、社労士によって設立された法人の社員(出資者)として業務を行う「社会保険労務士法人の社員」、社労士事務所や一般企業などに勤める「勤務社会保険労務士」、社労士事務に従事していない「その他の社会保険労務士」です。

このうち、企業からの委託業務を直接請け負うことができるのは「開業社会保険労務士」と「社会保険労務士法人の社員」で、その数は2024年6月9日時点で約2万8,500人となっています。

社労士の業務の種類

社労士の業務は、社会保険労務士法第2条で定められています。業務の種類は、大きく下記の3つに分けられます。

3つの業務のうち、「行政機関への手続き代行(1号業務)」と「帳簿などの書類の作成(2号業務)」は社労士の独占業務であり、他の職種が行うことはできません。一方、「人事労務に関するコンサルティング(3号業務)」は独占業務ではないため、中小企業診断士や各種コンサルタントなどと競合することがあります。ただし、社労士に依頼することで、国家資格にもとづく専門的な知見から適切なアドバイスを受けられるだけでなく、その他の人事労務に関する業務も含めた包括的なサポートを受けることも可能となります。

行政機関への手続き代行(1号業務)

社労士の主な業務のひとつが、労働保険・社会保険に関する法令にもとづいて書類を作成し、行政機関に提出する手続きの代行です。

例えば、雇用保険や健康保険、厚生年金などに関する書類を作成して、公共職業安定所や年金事務所などに提出するといった業務です。また、各種助成金などの手続き代行も含みます。

帳簿などの書類の作成(2号業務)

労働保険・社会保険に関する法令にもとづき、帳簿書類を作成することも社労士の業務です。

例えば、企業が備えなければならない「法定三帳簿」である「労働者名簿」「貸金台帳」「出勤簿」の作成が挙げられます。また、常に10人以上の従業員を雇用している企業に義務付けられる、「就業規則」の作成代行などもこれにあたります。

人事労務に関するコンサルティング(3号業務)

労務管理や社会保険に関する課題解決や目標達成に向けて、戦略的な提案や実行支援を行うことも社労士の重要な業務です。

例えば、労働者の賃金や労働時間の管理体制について相談に応じるだけでなく、人材育成のための制度設計や優秀な人材を採用するための戦略立案を行うなど、組織やビジネス全体の改善や成長につながるコンサルティング業務を担います。

社労士の主な仕事内容

続いては、社労士の仕事内容を具体的に取り上げていきます。なお、ここで紹介するのは主な事例であり、社労士の業務内容はこれ以外にも広範囲に及びます。

労働保険・社会保険の手続き

社労士の代表的な仕事内容のひとつが、労働保険・社会保険の手続きです。労働保険・社会保険は、従業員の保護や雇用の安定のために国が設ける制度で、従業員を雇用する企業は必ず手続きを行う必要があります。

日々の入退社にまつわる加入や脱退の手続きをはじめ、労働保険の年度更新や、社会保険の算定基礎届手続きの処理などを、社労士が企業に代わって行います。

労務管理の相談や指導

労務管理の相談や指導も、社労士の重要な仕事です。良好な労使関係を維持するために、雇用管理や人事制度、人材育成、労働時間など、労務関連の相談を受けてアドバイスを行います。

また、経営労務監査を行うことで、コンプライアンス違反や労使間のトラブル発生を未然に防ぎます。

給与計算

社労士の仕事として、給与計算業務も挙げられます。給与計算は特定の資格がなくても行えますが、所得税や住民税、雇用保険料などに関する正確な知識が求められる業務です。したがって、労働保険や社会保険の手続きなどと併せて、給与計算業務を社労士に依頼する企業は少なくありません。賃金台帳の調整や、勤怠管理にまつわるサポートも社労士の業務のひとつです。

就業規則の作成・改定

就業規則の作成や改定も、社労士の仕事です。常時10人以上の労働者を使用する企業には、就業規則の作成・届け出が義務付けられています。その内容は、法令にもとづく必要があるため、社労士が法改正も考慮しながら、就業規則の策定および見直しを行います。

年金事務所、労働基準監督署などの調査対応

年金事務所や労働基準監督署による調査の対応も、社労士の仕事です。年金事務所や労働基準監督署は、各企業に法令違反がないかなどを確認するために、調査をすることがあります。

社労士は企業から依頼を受けて、事前準備や調査への立ち会い、事後の対応を行います。

助成金の申請手続き

社労士の仕事として、助成金の申請手続きも挙げられます。企業における雇用の創出や従業員の人材能力開発などのために国が設けている助成金制度は、申請手続きが複雑であることも少なくありません。そのため、社労士が助成金の申請要件などの調査から書類の作成・提出までを代行します。

さらに、助成金を効果的に利用するためのアドバイスや、受給後のサポートも行います。

人事・賃金制度の設計の相談・アドバイス

社労士は、人事・賃金制度を設計するための相談業務から構築までを請け負います。企業が成長するためには、人材が十分に能力を発揮できる環境整備が不可欠です。社労士は、人事・賃金制度に関するコンサルティングを行い、課題の確認や制度の構築・運用についてアドバイスすることで、より良い環境構築をサポートします。

年金に関する相談

年金に関する相談も、社労士が担う仕事です。これまで、多くの改正が行われてきた年金制度は、新旧の制度が存在するため非常に複雑です。社労士は、そうした年金の加入期間や受給資格などの確認、裁定請求書の作成・提出などを代行します。

また、障害年金や遺族年金に関する相談やアドバイスにも対応します。

労働安全衛生のサポート

社労士は、労働安全衛生のサポート業務も行います。労働安全衛生とは、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を整えることです。社労士は、労働安全衛生法の規定に沿った労務管理や従業員の安全衛生教育などを通して、労働災害の防止や快適な職場環境実現のための支援を行います。

人事労務関連のトラブル対応

社労士は、労働に関するトラブル発生時に当事者間の話し合いで解決する手続き(ADR)の代理業務を行います。このADR代理業務ができるのは、社労士の中でも一定条件を満たした「特定社会保険労務士」のみです。

また、万が一社会保険や労働保険に関する裁判になった場合、社労士は補佐人として弁護士とともに裁判所に出廷し、専門家として意見陳述を行います。

社労士への相談業務が増えている

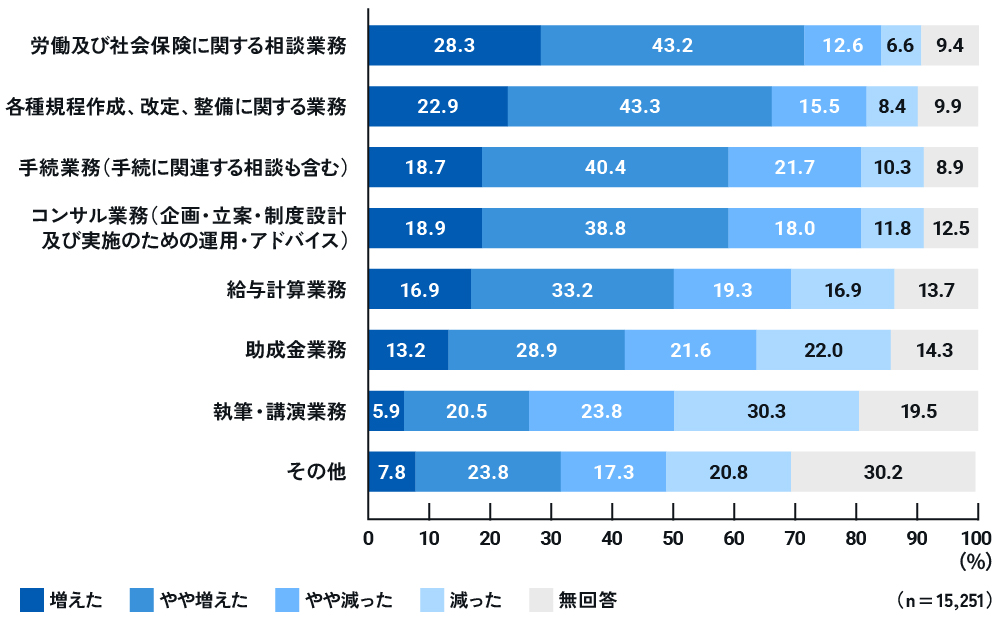

ここまで説明したように、社労士の業務範囲は多岐にわたります。従来、手続きの代行が取り扱いの多い業務となっていますが、近年では相談業務の割合が高まっている傾向があります。

全国社会保険労務士連合会が行った「2024年度 社労士実態調査」によると、社労士事務所の受託業務範囲の内訳平均値が最も高いのは「手続業務(手続きに関する相談を含む)」が41.5%です。一方で、5年前と比べて顧客からの需要が増えたものとして、71.5%が「労働及び社会保険に関する相談業務」を挙げています。法改正や働き手のニーズの多様化により、労務管理が複雑化していることから、社労士に相談する企業が増えていることが推察されます。

■社労士業務において5年前と比べた顧客からの需要の変化

※全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士総合研究機構「2024年度 社労士実態調査」(2024年11月)

近年は、生産年齢人口の減少や生活スタイルの多様化を受けて、経営戦略・人材戦略を見直す企業も増えてきました。それに伴い、企業の「ヒト」に関連するさまざまなサポートを行う社労士の活躍の場も増え、「労働及び社会保険に関する相談業務」はもちろん、それ以外の幅広い業務を手掛けるようになっています。

例えば、働き方改革にもとづいた労務管理の見直し、病気の治療や介護・育児と仕事を両立できる体制の整備などは、近年力を入れる企業が多く、社労士への相談も少なくありません。また、「ヒト」を資源ではなく資本と捉え、その価値を最大限に引き出す「人的資本経営」を実践するための人事評価制度づくりなども、社労士の守備範囲といえます。

さらに、労災保険の特別加入制度や、労働におけるCSR(企業の社会的責任)、人権に対する企業の取り組みである人権デューディリジェンスなども同様です。

現代の企業が直面する「ヒト」に関するさまざまな課題は、まず社労士に相談してみると対処法が見つかる可能性は高いでしょう。

社労士に仕事を委託するメリット

社労士は、時代の変化に応じて企業のさまざまな課題をサポートしていることがわかりました。ここからは、社労士に仕事を依頼することで、企業にとってどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

専門的な知見によるアドバイスが受けられる

社労士に仕事を依頼する大きなメリットは、専門的な知見をもとにアドバイスが受けられることです。企業の「ヒト」に関する課題は、労務管理から社会保険、従業員とのトラブル解決まで、幅広い知見が求められます。社労士に依頼すれば、最新の法律に関する知識や多様な関与先企業からの相談で培った知見による的確なアドバイスが受けられるため、問題の早期解決やさらなる企業成長につなげられるでしょう。

手続きのミスやトラブルを防げる

各種手続きのミスやトラブルを防げることも、社労士に仕事を依頼するメリットです。人事労務に関する手続きは、複雑な上に法改正も頻繁に行われるため、手続きミスや法令違反が起きるリスクもあります。

日々手続きを行い、その内容を熟知している社労士に依頼することで、手続きにおけるミスやトラブルを回避することができます。

従業員が必要な業務に注力できる

社労士に仕事を依頼すると、従業員がそのほかの必要な業務に注力できます。労務管理や社会保険に関する業務は、多岐にわたる専門知識が必要なため、従業員には大きな負担となることもあるでしょう。社労士にそれらの業務を依頼することで、その分のリソースを企業の利益獲得につながる業務にあてることが可能です。

従業員の労働環境の改善につながる

従業員の労働環境の改善につながることも、社労士に仕事を依頼する大きなメリットです。社労士は企業と社員双方のメリットを考えた上で、労働環境改善につながる提案ができます。それによって、従業員のモチベーションやエンゲージメントが向上し、生産性がアップすることも期待できます。

社労士を選ぶ際のポイント

社労士は、国家資格を持つ人事労務の専門家ですが、得意とする分野や取り扱っている業務の範囲は、人によって異なります。自社に合った社労士を選ぶには、下記のような点がポイントになります。

得意分野が自社のニーズと合致しているか

社労士を選ぶ際のポイントのひとつは、得意分野が自社のニーズと合致しているかという点です。社労士によって得意分野は違います。例えば、労働環境改善コンサルティングを得意とする社労士が、助成金の申請に詳しいとは限りません。

まずは、自社の課題やニーズを明確にした上で、社労士が掲げる得意分野や実績を参考にして選びましょう。

業界知識があるかどうか

社労士を選ぶ際は、業界知識があるかどうかも重要です。法規制や就業環境などは、業界や業種によって大きく異なります。

例えば、医療や福祉、建設業などのように、業界によっては労務管理が特殊なケースも少なくありません。自社の業界や業種に関する案件を多く手掛けている経験豊富な社労士を選ぶことで、的確な助言を受けられるでしょう。

自社で活用しているクラウドやコミュニケーションツールが使えるか

社労士が、自社で活用しているクラウドやコミュニケーションツールに対応しているかも、実は重要なポイントです。給与計算ソフトやチャットツールなど、社内のツールを使っている社労士を選べば、共通言語で話せるためスムーズなやりとりが可能となります。社労士が使っているツールは、事前にチェックしておきましょう。

対応可能なクラウド・コミュニケーションツールから社労士を検索する

事務所のスタンスや人柄に納得できるか

自社と相性の良い社労士を選ぶことも大切です。社労士に業務を依頼すると、企業のナイーブな側面について相談しなければならない場面もあるでしょう。経歴や実績はニーズに合致していても、事務所のスタンスや人柄が合わなければ、コミュニケーションがとりにくく業務を円滑に進められません。実際に対話をしてみて、ビジネスパートナーとして信頼できるか、話しやすいかなどをチェックしましょう。

社労士のサポートで、労働環境の向上と企業成長を目指そう

社労士は、労働保険・社会保険の手続きから、労務管理の相談・指導や労働環境改善まで、あらゆる支援を行う人事労務の専門家であり、企業の成長のために欠かせない存在です。

近年、話題となっている働き方改革への対応や人的資本経営実践のための環境整備なども含め、時代の変化に応じてさまざまな業務に対応しています。「ヒト」に関する課題は、まずは社労士に相談するのがおすすめです。

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。

<CTA>

<CTA>