企業が知るべき「36協定」とは?特別条項・届出方法・違反リスクまで徹底解説

企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、「36協定(サブロク協定)」の締結と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています。

対応方法によっては、法令違反とされたり、企業の信頼性に影響を及ぼしたりする可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

本記事では、36協定の基本から特別条項の仕組み、時間外・休日労働の上限を超えないための実務的な対策、様式の作成や届出方法まで、人事・労務担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

自社の労務管理が法令に沿っているか不安な方、今後の見直しや届出を検討している方は、ぜひ最後までご覧いただき、実務に活かせるヒントをつかんでください。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

36協定とは|時間外・休日労働を 可能にするための労使協定

企業が労働者に対して時間外労働や休日労働を認めるには、「36協定(サブロク協定)」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。

このルールは、長時間労働から労働者の健康・福祉を守るための基本的な枠組みです。企業にとっては、コンプライアンスを確保するうえでも極めて重要な労務管理のポイントとなります。

なお、この合意内容を届け出てはじめて法的な効力が生まれるため、書面による合意と、労働基準監督署への届け出が必要です。

労使協定については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

(関連記事:労使協定とは?36協定などの種類と届出ルールを一覧表付きで徹底解説)

以下、36協定の概要について解説します。

そもそも36協定とは?

「36協定(さぶろくきょうてい)」とは、労働基準法第36条に定められた、時間外・休日労働に関する労使の取り決めを指します。

この取り決めを結ぶことで、法定労働時間を超える時間外および休日労働(上限:月45時間・年360時間)が認められます。

名称の「36(サブロク)」は、労働基準法第36条に由来しており、労働者の代表と企業が協議して合意内容を決めることが求められます。

この協定は、法律によって明確に義務付けられている制度です。以下は、労働基準法の該当部分です。

使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で協定を締結し、行政官庁に届け出た場合に限り、法定労働時間を超えて労働させることができる。

(引用:労働基準法第36条を一部編集)

このルールは、長時間労働から労働者の健康・福祉を守るための基本的な枠組みです。企業にとっては、コンプライアンスを確保するうえでも極めて重要な労務管理のポイントとなります。

なお、この合意内容を届け出てはじめて法的な効力が生まれるため、書面による合意と、労働基準監督署への届け出が必要です。

36協定を締結しないとどうなるのか

36協定を締結しないまま、労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、企業は労働基準法違反として罰則の対象となる可能性があります。

また、社会的信用の低下や労働者とのトラブルなど、さまざまな影響につながることもあります。

具体的な影響例は以下の通りです。

- 労働基準法違反として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される※1

- 労働基準監督署からの是正勧告・立入調査の対象となる

- 報道やSNSによって企業イメージが損なわれる可能性がある

- 労働者との間で労使トラブルに発展することがある

※1参考:労働基準法第119条第1項

特に中小企業では、小さな見落としが経営に影響することもあります。形式的な手続きにとどまらず、実態に合った内容かどうかを確認しながら整備・運用していくことが大切です。

36協定を締結する条件

36協定は、単に書面を作れば成立するものではありません。

「誰と、どのように、どんな期間で結ぶのか」など、法令に従って正しく手続きを行うことが重要です。

ここでは、締結時に企業が押さえておきたい基本的な条件について解説します。

誰と協定を結べばよいのか

36協定の相手方となる「労働者代表」は、以下のいずれかに該当する必要があります。

| 労働組合 | 事業場に所属する労働者の過半数で組織されている場合 |

| 過半数代表者 | 職場の労働者全体の過半数によって、投票や挙手などの公平な方法で選ばれた代表者 |

なお、「企業側が任意に指名した人物」は過半数代表として認められません。選出手続きに不備があると、協定が無効となるケースもあるため、慎重に進めることが重要です。

企業としては、選出のプロセスを文書で記録・保存しておき、労働基準監督署から求められた場合に、スムーズに説明できる体制を整えておくと安心です。

契約社員・パートにも適用されるのか

契約社員やパートにも、36協定は適用可能です。

契約社員やパート労働者に時間外労働や休日労働を命じる可能性がある場合は、協定書に記載する「時間外・休日労働を行う労働者数」に、契約社員やパートも含めておく必要があります。

締結手続きで気をつけるべき実務上の注意点

36協定を結ぶ際には、次のような実務上の注意点を押さえておきましょう。

- 過半数代表の選出方法と日時を記録する

- 協定書には必要な項目(上限時間・対象者数・協定の有効期間など)を正確に記載する

- 過去の協定と内容に矛盾がないか整合性を確認する

こうしたポイントを見落とすと、労働基準監督署からの指摘につながる場合もあります。

特に近年は、協定の実効性や適正な手続きの有無を重視した監督指導が強化されています。協定を結ぶ前にしっかりと確認を行うことが大切です。

協定の有効期間・更新時の注意事項

36協定の有効期間は「最長1年」とされており、1年ごとの見直しと更新が必要です。

有効期限が切れた状態で時間外労働を行わせた場合、その労働は違法とみなされるおそれがあります。

更新時には、以下の点を意識しておくと安心です。

- 前回の取り決めと、現在の働き方や業務量にズレがないか

- 特別条項の有無と、年間の残業時間見込みとの整合性

- 労働者代表を再選出する必要があるかどうか(代表任期の明確化)

毎年の見直しは形式的になりやすいものですが、実態に即した内容に更新することで、企業の信頼性向上と労働者との健全な関係構築につながります。

36協定の「特別条項」とは

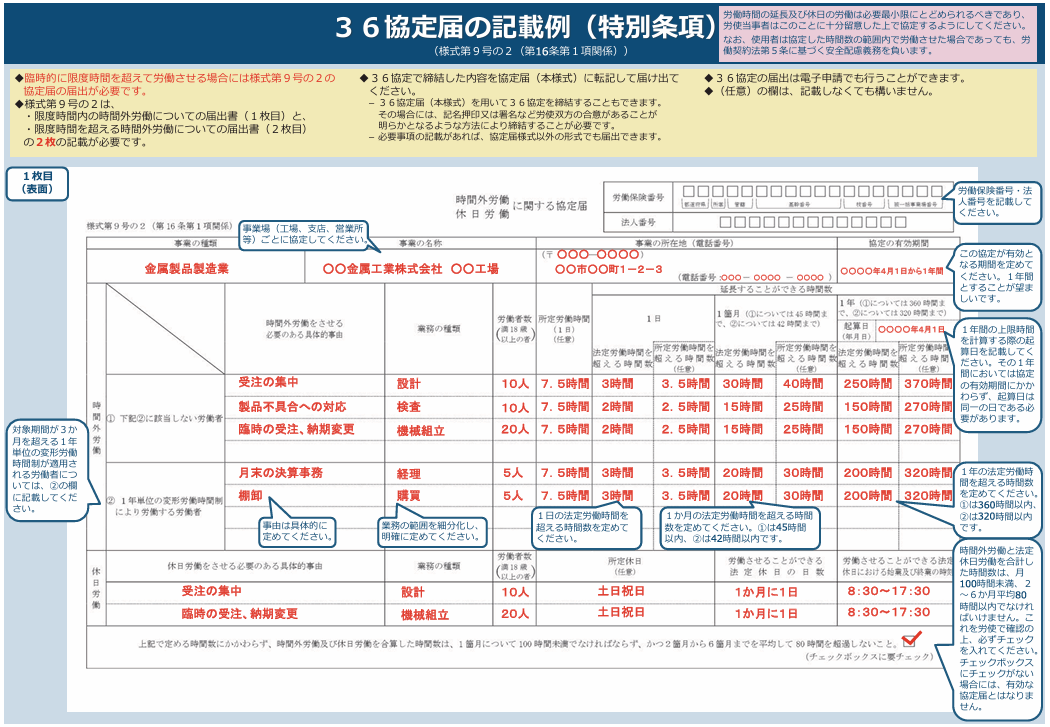

特別条項とは、36協定において定められた時間外労働の上限を、やむを得ない事情が発生した場合に限り、一時的に超えることを認める特例規定です。

あくまでも例外的な措置であり、乱用を避けるために厳格なルールが設けられています。

ここでは、特別条項の仕組みや適用条件、上限時間についてわかりやすく解説します。

通常の上限との違い

36協定では、原則として「月45時間・年360時間」という時間外労働の上限が設けられています。

これは労働者の健康・福祉を守ることを目的とした基準であり、この上限を超えて残業を行うには、「特別条項付き36協定」をあらかじめ結ぶ必要があります。

特別条項を設けていない協定では、この上限を超えることはできません。

繁忙期などで超過が予想される場合は、あらかじめ特別条項を設けておくと安心です。

「臨時的・特別な事情」とは

特別条項は、「臨時的または特別な事情」がある場合にのみ適用できます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 予測できなかった受注やクレーム対応

- 決算・監査対応など特定時期に集中する業務

- 一時的な繁忙期への対応

一方で、慢性的な人手不足や通常想定される繁忙期は、特別な事情には該当しません。

そのため、特別条項を適用する際には、具体的な理由と必要性をあらかじめ明記しておくことが大切です。

特別条項付き協定の上限時間・適用回数ルール

2019年の法改正により、特別条項付きの36協定でも残業に上限が設けられています。

■ 特別条項付き36協定での残業時間の上限

| 上限項目 | 内容 |

|---|---|

| 年間の上限 | 720時間以内 |

| 単月の上限 | 100時間未満(※休日労働含む) |

| 複数月平均の上限 | 2〜6か月平均で月80時間以内(※休日労働含む) |

上記の上限を超えた場合は、労働基準法違反として罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。

また、特別条項の適用は「年6回まで」とされています。

適用回数が多くなりそうな場合は、業務体制や協定内容の見直しも視野に入れるとよいでしょう。

時間外労働が45時間を超えるとどうなる?|違反リスクと企業の責任

時間外労働が月45時間を超えた場合、特別条項がない36協定では法令違反となります。

たとえ特別条項を設けていても、定められた上限(年720時間、月100時間未満、2~6か月の平均80時間以内)を超えれば違反にあたります。

違反があった場合、企業は法的責任を問われるだけでなく、社会的信用や労働者の健康にも大きな影響を及ぼします。

以下に、具体的なリスクを解説します。

違反した場合の行政指導・送検リスク

法定の上限を超えて残業をさせた場合、企業は労働基準監督署から是正勧告や行政指導を受けることになります。

違反が繰り返されたり、悪質と判断された場合には、企業名の公表や送検に至るケースもあります。

さらに、是正勧告に従わなかった場合や、長時間労働による健康被害が発生した場合には、労働基準法違反として刑事事件に発展する可能性も否定できません。

企業としては、制度を整えるだけでなく、日常的な運用と改善の体制づくりにも意識を向けることが大切です。

労働者への影響と企業イメージの低下

長時間労働は、労働者の心身の健康に悪影響を及ぼすリスクがあります。特に、過労やメンタル不調につながる可能性が高くなり、結果として労働者の退職、職場の雰囲気や生産性の低下にも影響することがあります。

また、労務管理の不備は、ハラスメント対応と並んで企業イメージを大きく左右する要素です。採用活動への影響や、取引先からの信頼にも響いてくる可能性があります。

「働きやすさ」を重視して企業を選ぶ傾向が高まっている今、労働時間の適正な管理は、企業への信頼や評価にもつながる大切な取り組みのひとつです。

厚労省の調査強化の動向にも注意

働き方改革関連法の施行以降、労働基準監督署による調査・立入件数は年々増加しています。

厚生労働省は2023年度、長時間労働が疑われる事業場(全国26,117か所)に対して監督指導を実施し、そのうち81.2%で法令違反が確認されました。

主な違反内容は以下のとおりです。

- 月80時間超の長時間労働(いわゆる過労死ライン):44.5%

- 賃金不払残業:7.0%

- 過重労働による健康障害防止措置が未実施:22.4%

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果|厚生労働省

厚生労働省は「形式的な協定だけでは不十分」と示しています。実際の働き方に合わせた労務管理体制を整えておくことが重要です。

36協定の上限を超えないために企業が取るべき対策

では、現場の実態をふまえた労務管理体制を整えるには、どうすればいいのでしょうか。

ここでは、企業が取り入れやすい具体的な対策を3つご紹介します。

実態に合った36協定を作成・見直す

現場の働き方と協定内容にズレがあると、知らないうちに法令違反になっているケースもあります。

形式的な更新だけでなく、実態に合った協定づくりが、現場との食い違いを減らすことにもつながります。

たとえば、以下のような視点で見直しておくと安心です。

- 年度初めに業務量の見通しを立て、協定内容を調整する

- 特別条項の適用回数が多い場合は、協定そのものを見直す

- 労働者代表と定期的に協議を行い、現場の声を反映する

こうした見直しの積み重ねが、企業の信頼性や労働者の満足度向上にもつながっていきます。

業務の平準化や繁閑の見直し

業務量が特定の部署や時期に偏ると、時間外労働の増加につながります。業務の負荷を平準化することが、長時間労働の削減に効果的です。

具体的には、次のような取り組みが考えられます。

- 業務手順の見直し・標準化:特定の人にしかできない作業をなくす

- 部署をまたいで助け合える体制作り:業務の柔軟な対応力を高める

- 外部人材の活用:繁忙期に備えた一時的な人員補完

業務の中で負荷が集中している部分を把握することで、継続的な業務改善が期待できます。

勤怠管理システムの導入で「労働時間の見える化」

紙のタイムカードや手書きの記録では、労働者の労働時間を正確に把握するのが難しい場面もあります。

そのため近年では、パソコンやスマートフォンから出退勤を記録できる「クラウド型の勤怠管理システム」の導入が進んでいます。

クラウド型の勤怠管理システムの主な機能

- 出退勤データの自動集計

- 残業時間のリアルタイム確認

- 一定の残業時間を超えると通知されるアラート機能

労働時間の「見える化」が進むことで、上限超過を未然に防ぎ、36協定の適正な運用にもつながります。労働者の働き方を見守る仕組みとしても、頼れるツールのひとつです。

36協定の届出方法と書類の書き方

36協定は、締結しただけでは効力を持ちません。労働基準監督署へ届け出ることではじめて有効となります。

以下に、提出のタイミングや方法、必要書類などの実務ポイントをわかりやすく解説します。

届出が必要なタイミングと提出先

36協定は、「時間外・休日労働を開始する前」に届け出ておくことが必要です。提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。

また、次のような場合には再提出が必要になるため、事前に確認しておくと安心です。

- 協定の更新時

- 協定内容の変更時

- 労働者代表が変更になった場合

届け出を怠ると、協定は法的に無効とみなされ、残業や休日労働が違法とみなされることもあります。制度を正しく活用するためにも、提出タイミングをおさえておくことが大切です。

提出方法の種類(紙・電子申請)

提出方法には、以下の2通りがあります。

| 提出方法 | 内容 |

|---|---|

| 紙提出 | 所轄の労働基準監督署へ持参、または郵送 |

| 電子申請 | 「e-Gov(イーガブ)」を利用したオンライン提出 |

「e-Gov(イーガブ)」は、企業や個人が行政手続きの電子申請ができる、政府の公式ポータルサイトです。

電子申請は24時間対応・控えのダウンロード可などのメリットがあり、利便性の高さから導入企業が増えています。

必要書類と記載上の注意点

36協定を届け出る際には、協定届の提出が必要です。記載漏れや誤りがあると、差し戻しや再提出となる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

■ 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

提出用。協定期間、時間外労働等をさせる必要のある具体的事由、上限時間などを正確に記載します。

特に、次の点はよく確認しておきましょう。

- 協定期間が記載されているか

- 時間外・休日労働の上限が法定内であるか

- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由が適切に記載されているか

書類は一つひとつの記載が法的効力を持つため、提出前にダブルチェックすることで、スムーズな受理につながります。

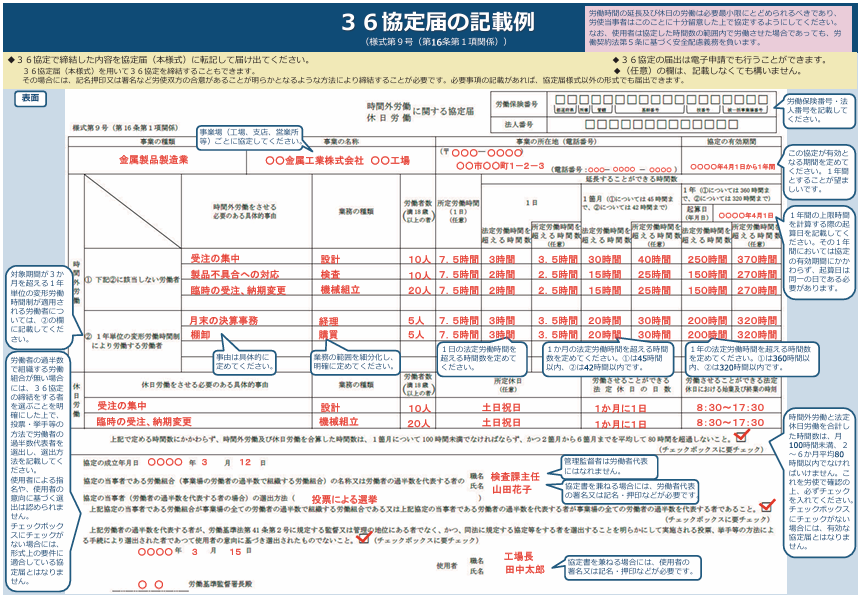

様式の記入例の確認方法

2024年4月から、36協定届の様式が一部変更されています。

特別条項を設けない場合と設ける場合では様式が異なり、署名や押印が不要となっております。

最新の様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。記入例やよくある記載ミス・注意点も掲載されているため、事前に確認しておくと安心です。

記入ミスを防ぐためにも、提出前に最新の内容を確認しておくのがおすすめです。

まとめ|36協定の見直し・届出は、今すぐ社労士に相談を

本記事では、36協定の基本的な仕組みから特別条項の考え方、違反リスク、届出手続きまで、実務に役立つポイントを幅広く解説しました。

36協定の整備と運用は、法令を守るためだけでなく、労働者の健康や企業の信頼性を守るためにも欠かせない要素です。

形式にとらわれず、実態に合った内容に整えることで、より安心して運用できるでしょう。

36協定を適切に結び、正しく運用するためには、労務の専門家である社会保険労務士(社労士)への相談が有効です。

36協定について社労士に相談する

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。

この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。