社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説

社会保険への加入義務は、企業にとって避けて通れない重要な労務対応のひとつです。

特に近年は、法改正によってパートやアルバイトなど短時間労働者にも適用が広がりつつあり、知らないうちに義務が発生しているケースも少なくありません。

本記事では、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の基本的な加入条件から、パート・アルバイトに関する最新の適用基準について解説します。

さらに、従業員数の考え方、今後予定している適用拡大の流れなど、企業の実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

実務に備えたい人事労務担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

社会保険の概要や社会保険料の計算方法に関する詳しい解説は、「社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!」をご覧ください。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

企業における社会保険の加入義務

ここでは、企業の形態や従業員数によって、社会保険への加入義務がどのように定まるかを解説します。

法人企業と個人事業主でそれぞれ適用条件が異なります。

法人企業(株式会社・合同会社など)

すべての法人は、原則として社会保険への加入義務があります。

| 事業者 | 対象 | 加入義務の条件 |

|---|---|---|

| 法人企業 | すべての法人事業所 | 従業員1名以上 |

従業員や役員へ1名でも給与を支払っている人がいれば、事業所として社会保険に加入する必要があります。

個人事業主(自営業)

個人事業主は、5人以上の従業員を雇用する場合には、加入が義務づけられています。

ただし、飲食業、理美容業、農林水産業、旅館業などは「非適用業種」とされており、これらに該当する場合は、従業員が5人以上の場合でも義務が生じません。

雇用規模が変化するタイミングでは、定期的な確認が求められます。

従業員における社会保険の加入義務

従業員が社会保険の対象になるかどうかは、雇用形態や労働時間などで判断されます。

ここでは、正社員や常時雇用の契約社員などいわゆるフルタイム労働者と、パートやアルバイトなどの短時間労働者に分けて詳しく説明します。

フルタイム労働者の加入義務

フルタイムで就労している労働者は、原則としてすべて健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。

所定労働時間や所定労働日数が企業の一般的な正社員と同等であることが基準とされており、雇用期間の長短にかかわらず、加入義務が発生します。

パートやアルバイトの加入義務

2024年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用条件がさらに拡大されました。以下の5つの要件すべてを満たす場合、パートやアルバイトであっても企業は社会保険への加入手続きを行う必要があります。

1.常時51人以上の労働者を使用する企業に勤務していること

2024年10月から、常時51人以上の従業員を使用する企業が社会保険の適用拡大の対象となりました。よって、該当企業に勤務する一定要件を満たすパートやアルバイトにも社会保険加入の義務が課されます。

ここでの「常時使用」とは、1年のうち6か月以上継続して雇用されている労働者を指し、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員も含まれます。

従業員数のカウント方法は、『社会保険の加入義務における「従業員数」のカウント方法』の章をご確認ください。

2.所定労働時間が週20時間以上であること

パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、週の所定労働時間が20時間以上である場合は、社会保険の加入対象になります。

ここで重要なのは、実働時間ではなく「所定労働時間」である点です。この「20時間」という基準は、企業側が就業規則や雇用契約で定めている労働時間に基づいて判断されます。

例えば、「週3日・1日7時間パート勤務」での雇用契約の場合は21時間となり、社会保険の適用条件を満たします。

ただし、臨時に生じた残業時間は含みません。

労働条件通知書などでの明示により、契約ベースで週20時間を超えているかどうかがパートやアルバイトにおける社会保険の判断材料となります。

3.所定内賃金が月額88,000円以上であること(通勤手当・残業代を除く)

社会保険の適用対象となるには、所定内賃金が月額88,000円以上であることが条件の1つです。ここでいう賃金とは、毎月定額で支払われる基本給や各種手当を指し、通勤手当や残業代、賞与などの変動的な賃金は含まれません。

近年は最低賃金が引き上げられており、週20時間程度の勤務であってもこの基準を超えるケースが増加しています。

例えば、時給1,180円で1日4時間・週5日勤務した場合、週20時間の短時間勤務であっても月の賃金は約94,400円です。この場合、88,000円の基準を上回るため社会保険の適用対象となります。

このように、企業はパート・アルバイトの労働時間や時給をもとに月の賃金を適切に試算・管理する必要があります。

特に時給改定を行う際には、社会保険の加入要件に該当する可能性があるかどうかを確認することが重要です。

4.雇用期間が2か月を超える見込みがあること

社会保険の適用条件のひとつに、雇用期間が「2か月を超える見込み」があることが挙げられます。

ここで重要なのは、初回の契約期間が2か月以内であっても、契約の更新が見込まれる場合には社会保険への加入義務が発生するという点です。

例えば、雇用契約書に「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合は、2か月を超える見込みがあると判断されます。

その場合、契約更新が見込まれた日から加入することになります。

企業としては、雇用契約の更新方針をあいまいにせず、労働者との合意内容を明確に文書化しておくことが重要です。これにより、社会保険の加入要否を適切に判断し、加入漏れを未然に防げます。

5.学生でないこと(※休学中・定時制・通信制は除く)

パート・アルバイトに対して社会保険の加入義務が発生するかどうかを判断する際、その労働者が「学生でないこと」が条件のひとつになります。

ここでいう「学生」とは、主に高校生や昼間に通学している大学生、専門学校生などが該当します。彼らは、学業が主であり、就労が補助的とされるため、企業に社会保険の加入義務は発生しません。

一方で、休学中の学生や、定時制・通信制の学生、社会人大学院生などは、学生であっても社会保険の加入対象とみなされます。

そのため企業は、採用時に「学生」であるかどうかだけでなく、通学形態(昼間・夜間など)までを確認することが重要です。 必要に応じて在学証明書を提出してもらい、適用の可否を明確にしておきましょう。

社会保険の加入義務における「従業員数」のカウント方法

2024年の制度改正により、「従業員数が51人以上」の企業が社会保険の適用拡大の対象に加わりました。ただし、この「従業員数」の考え方には注意が必要です。

一般的に使われる「従業員数」には、パート・アルバイトを含むすべての労働者が含まれますが、社会保険の加入義務を判断する際は、「社会保険へ加入している被保険者の人数」で判断されます。

「従業員数」のカウント方法

| 従業員数(A+B) | |

|---|---|

| フルタイムで働く 従業員数(A) 正社員や契約社員など |

一週間の所定労働時間および 1か月の所定労働日数が フルタイムの3/4以上である 従業員数(B) パート・アルバイト含む |

参考:社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について| 厚生労働省

パートやアルバイトであっても、一週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上である場合、従業員数に含まれます。

従業員数か月ごとに変動する企業では、適用対象となるタイミングの判断が難しい場合があります。

このような場合は、直近12か月のうち6か月以上、基準となる従業員数を超えることが見込まれたときに、社会保険の適用事業所とみなされます。

なお、一度適用事業所となった後は、従業員数が基準を下回った場合でも、原則として社会保険の適用は継続されます。

社会保険の適用に関する従業員数のカウントは、自社のパート・アルバイト従業員が該当するのかを判断したうえで、正しく被保険者数のカウントを行うことが重要です。

従業員数が50人以下の場合については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

(関連記事:社会保険加入条件は50人以下の場合どうなる?対応策を解説)

社会保険の加入手続きの流れ

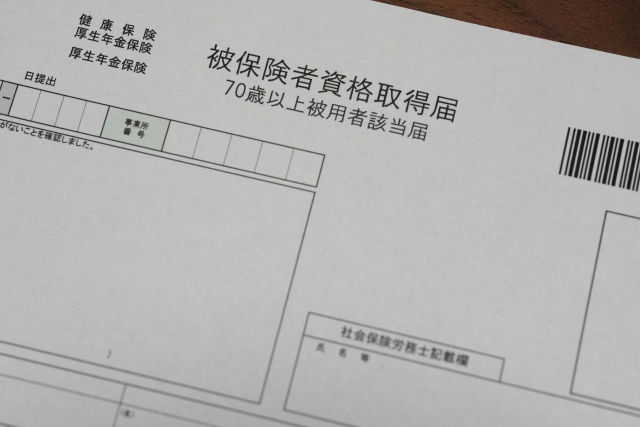

新たに従業員を雇用する際や、社会保険の適用拡大に伴い、パート従業員の社会保険の加入が必要な場合は、すみやかに年金事務所への届出が必要です。

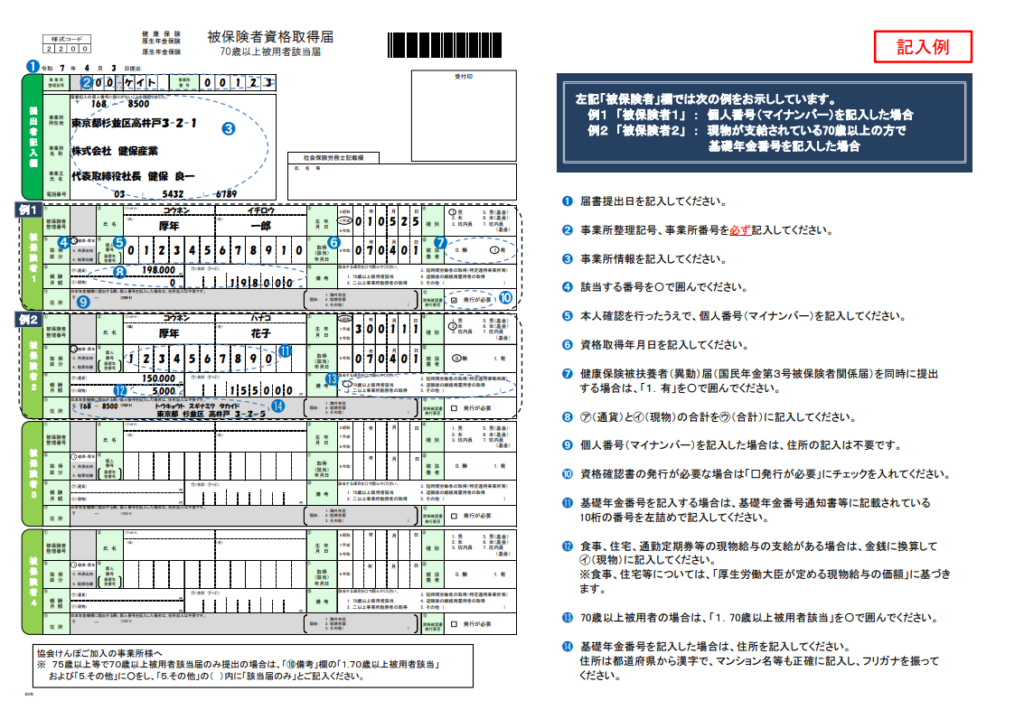

従業員の入社日(または新たに要件を満たすこととなった日)から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出し、従業員の加入手続きを行いましょう。

【記入例】健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(記入例)|日本年金機構

届書は、①電子申請、②郵送、③窓口持参の方法で提出できます。

①の電子申請については、「GビズID」を取得することで、e-Govから電子申請が可能です。

厚生労働省は電子申請の活用を推進しており、今後、電子申請が義務化される可能性もあります。

そのため、労務管理システムや外部専門家と連携し、ペーパーレス化・効率化も視野に入れて整備することをおすすめします。

社会保険に未加入だった場合の企業リスク

社会保険への未加入は、以下のような重大なリスクを伴います。

● 行政による是正・加入指導:日本年金機構(年金事務所)の調査で違反が発覚した場合、企業に対して是正指導が行われ、加入を求められます。

● 過去2年間の保険料の遡及徴収:未加入が発覚した場合、企業と従業員双方に対し、最長で過去2年分の保険料が遡って請求されます。特に人数が多い場合は多額の負担になることがあります。

● 罰則の対象に:社会保険に意図的に加入しなかった場合や、虚偽の申請をした場合には、法令に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(健康保険法第208条・厚生年金保険法第163条)。

● 採用・定着率の低下:社会保険完備は求職者にとって大きな安心材料です。未加入企業は選ばれにくく、人材の流出や応募減につながります。

● 企業信用の低下:行政処分や報道などによって、取引先や金融機関の信頼を損なうことがあり、経営にも影響を与えることがあります。

昨今の法改正により、適用対象が変化している背景をふまえ、企業は最新の制度内容に則った対応を行うことが求められています。

社会保険の加入義務は今後さらに拡大予定

近年、社会保険の加入義務の対象は段階的に拡大されており、今後も短時間労働者への適用をさらに広げる方向で制度改正が検討されています。

| 〈現在〉 社会保険の適用条件 |

〈2027年10月以降〉 社会保険の適用条件(予定) |

|---|---|

|

|

企業の規模に関係なく、短時間労働者への社会保険の適用が今後さらに進んでいく見通しです。

人事や労務の担当者は、こうした制度の変化に備えて、最新情報を定期的に確認しておくと安心です。

社会保険の適用条件や今後の傾向については、「【2025年最新】“パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理」にて詳しく解説しています。是非あわせてご覧ください。

まとめ|社会保険の加入義務は今後さらに拡大へ。制度改正に備えよう

本記事では、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の加入義務について、企業と労働者の双方の加入条件から、パート・アルバイトへの適用要件、従業員数の考え方、加入手続きの流れ、そして今後の制度拡大の動向まで詳しく解説しました。

社会保険への適切な対応は、法令を遵守するだけでなく、労働者との信頼関係の構築や人材の定着にもつながる重要な要素です。

一方で、法改正の頻度や制度の複雑さから、企業がすべてを自社で対応するのは容易ではありません。

そのため、加入義務の最新情報の取得や適用判断、手続き対応においては、社会保険労務士(社労士)と連携することが安心です。

社会保険の加入義務について社労士に相談する

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。

この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。