就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介

就業規則を作成した際は、基本的に労働基準監督署への届出が必要です。しかし、届出義務や届け出る際に用意する書類がわからないという方も多いでしょう。

本記事では、就業規則の届出方法や必要書類などを解説します。法律を遵守するためにも、就業規則を正しい手順と方法で届け出ましょう。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

就業規則の届出とは

就業規則の届出とは、就業規則を作成または変更した際に事業主が管轄の労働基準監督署に行う手続きです。

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成が義務付けられており、労働基準監督署に届け出ることで完了します。※労働基準法 第89条

労働基準法では、就業規則について次の内容にて定められています。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

作成したときのみではなく、変更したときも届出が必要になる点も理解しておきましょう。

就業規則の届出方法

就業規則の届出方法には、以下の3つがあります。

- 労働基準監督署に持参して提出する

- 労働基準監督署に郵送して提出する

- 電子申請にて提出する

持参や郵送にて届け出る場合は、受理印を押印した控えを受け取る必要があるため、就業規則を2部用意してください。

郵送で控えの受領を希望する場合は、返信用封筒を同封しましょう。電子申請については、「e-Gov電子申請」を使うと労働基準監督署に行かずに届出ができます。

原則、事業場ごとに届出が必要

就業規則は原則として、事業場ごとに届出が必要です。就業規則の作成が義務付けられている条件が「常時10人以上の労働者を使用する事業場」であることから、事業場ごとに作成して届け出ましょう。

ただし、就業規則の内容が事業場ごとに変わらず同一である場合は、「本社一括届出制度」が利用可能です。

本社一括届出制度を利用すれば、本社管轄の労働基準監督署にまとめて就業規則を届け出られるため、事業場ごとに届け出る手間を省けます。

就業規則の本社一括届出に必要な書類は、次のとおりです(書面による届出の場合)。

- 本社の就業規則、就業規則届出書、意見書

- 対象事業場の一覧表

- 対象事業場ごとの意見書

- 対象事業場用の就業規則

確認が完了すると、労働基準監督署から、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に、就業規則と意見書が配送されます。なお、労働基準監督署ごとに手順が異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。

就業規則は本社の分だけでよいものの、意見書は各事業場分必要です。意見書は、就業規則を作成または変更する際に、就業規則とともに届け出なければならない書類です。

就業規則の届出義務

就業規則の届出が義務付けられているのは、以下の場合です。

- 常時10人以上の労働者を使用する事業場において就業規則を「作成」した場合

- 常時10人以上の労働者を使用する事業場において就業規則を「変更」した場合

雇用形態を問わず事業場に雇用されている人数が10人以上の場合には、就業規則の作成および届出が義務付けられています。

また、就業規則を変更した場合の届出については、就業規則に条件を追加したのみの場合も含まれているので注意が必要です。

10人未満の企業の就業規則については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

(関連記事:就業規則がないのは違法?10人未満でも作成する理由やリスクを解説)

就業規則の届出の必要書類

就業規則を届け出る際の必要書類は、以下のとおりです。

- 意見書

- 届出書

- 届出が必要とされる付属規程

就業規則とともに届出が必要な書類についても解説するので、確認してください。

意見書

意見書は、就業規則の作成または変更について、従業員の意見を記載した書類です。意見書を取得するためには、まず従業員代表者を選出しなければなりません。

社長および労働基準法における管理監督者以外の従業員が対象となり、挙手や投票、協議など民主的な方法にて選出してください。

仮に意見書を取得できなかった場合は、意見書不添付理由書の提出が必要となります。意見書不添付理由書を提出した場合は、労働基準監督署から該当する事業場へ意見書の取得手続きが正しく行われたのか確認されます。

また、社内に従業員の過半数が加入する労働組合がある場合は、労働組合の意見書を提出しましょう。下記の記事では、就業規則の意見書の記入例をはじめ、意見書の取得手続きに関する内容を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

(関連記事:就業規則の意見書とは?記入例や作成時のポイントや注意点を解説)

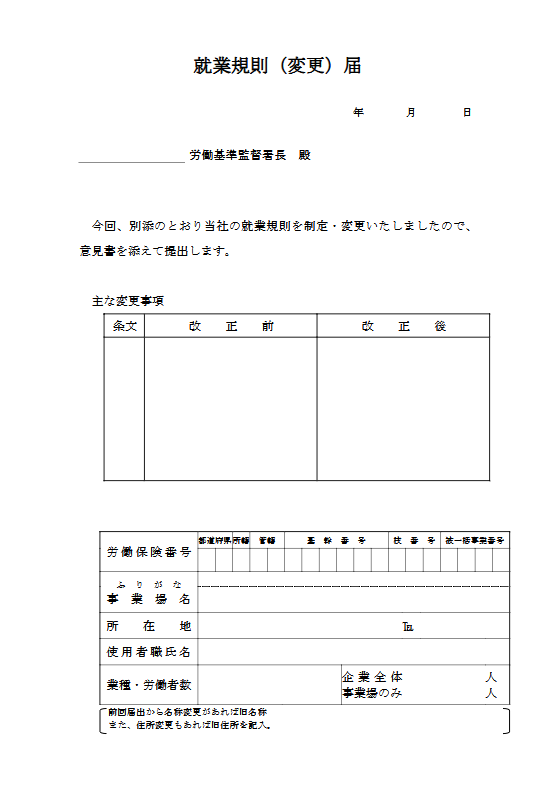

届出書

届出書は、就業規則を届け出るための書類です。事業場名や従業員の人数などを記載した書類で、就業規則の変更の際には変更内容も記載します。

厚生労働省にて様式が公開されているので、就業規則を届け出る際に活用しましょう。

就業規則の作成による届出の際は、上記様式の(変更)の部分に二重線を入れ、「主な変更事項」の部分に斜線を引いて使用します。

変更届として使用する場合は、変更内容を改正前と改正後にそれぞれ正しく記載して届け出ましょう。

届出が必要な付属規程の範囲

意見書や届出書以外にも、就業規則に関する付属規程がある場合には、届け出なければなりません。

簡単な例を挙げると、パート社員就業規則や嘱託社員就業規則などを設ける場合は、その規則も届け出ます。

また、賃金規程や育児介護休業規程、退職金規程などを別規程として作成する場合も、合わせて届け出ます。

付属規程の範囲は広くありますが、絶対的記載事項や相対的記載事項を定めた規程は全て届出が必要であると認識すれば、把握しやすくなります。一方で、絶対的記載事項や相対的記載事項を含まない社宅管理規程などは届出不要です。

絶対的記載事項については、下記の記事にて記載内容を解説しています。ぜひ参考にしてください。

(関連記事:就業規則の絶対的記載事項とは?作成する際の注意点も解説)

就業規則の届出の注意点

就業規則は法律を遵守するためにも、注意点を把握して正しく届け出ましょう。届出に関する注意点は、以下のとおりです。

- 遅滞なく届け出る

- 届出を怠ると罰則の対象になる

- 届出後は社内で周知する

遅滞なく届け出る

就業規則の届出は、明確な期限がないものの遅滞なく届け出ましょう。

遅滞なくとは、事情の許す限り早くとの意味で用いられており、正当な理由や合理的な理由による遅れのみ認められます。

そのため、「就業規則の作成が困難で届出が遅れた」のような理由は認められません。

就業規則の作成や変更が困難である場合は、社労士への依頼がおすすめです。就業規則の専門家である社労士なら作成はもとより、急な変更でも遅滞なく届け出られます。

就業規則の作成を社労士に相談する

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

届出を怠ると罰則の対象になる

就業規則の届出を怠った場合は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

なお、就業規則を作成したときだけではなく、変更した場合も同様です。

基本的には注意や指導が入り、いきなり罰則が科せられるケースは少ないものの、法律上は罰則を科せられる状態にあるため就業規則は速やかに届け出ましょう。

届出後は社内で周知する

就業規則は届け出れば完了するものではなく、必ず事業場内の従業員に周知しなければなりません。

届出後の周知方法は、事業場内の全従業員が確認できる場所に掲示または備え付け、交付などがあります。また、電子媒体として社内ネットワークに保管し、いつでも従業員が確認できる状態にしておくことが必要です。

就業規則の届出について理解して法律を遵守しよう

就業規則を届け出る際は必要書類を漏れなく準備し、速やかに届け出ましょう。義務付けられている常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとの届出を守り、就業規則を変更した場合も忘れずに届け出てください。

また、就業規則のみを労働基準監督署に届け出ればよいものではなく、意見書や届出書などの書類も必要です。ほかにも、正しい意見聴取の方法や届出後の周知など、就業規則の届出には法律で定められている内容が多くあります。

就業規則の届出に関して理解が難しい部分や、作成が困難な場合は社労士への依頼がおすすめです。正しい就業規則を速やかに届け出るためにも、社労士に相談しましょう。

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。