労働保険とは?労災保険・雇用保険との違いから加入条件をわかりやすく解説!

労働保険は、労働者を雇用する事業主が必ず加入しなければならない制度です。

しかし、「労災保険と雇用保険の違いがわからない」「どのような手続き手順を踏めばいいのだろう」と疑問をもつ経営者の方や人事担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、労働保険の基本的な仕組みや加入条件、手続きの流れについてわかりやすく解説します。

さらに、労働保険に加入していない場合のリスクや企業が知っておくべき注意点も解説します。

本記事を参考に、労働保険について正しく理解し、適切に対応できるように備えましょう。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

労働保険とは?

まず、労働保険について解説します。

労働保険は労災保険と雇用保険をまとめた制度

労働保険とは、労働者が働く上で発生するリスクに備えるための保険制度です。

具体的には「労災保険」と「雇用保険」の2つを総称したものです。

労働保険は、大きな括りでは社会保険の一部であり、労働者を雇用するすべての事業所には原則として加入義務があります。

社会保険のなかの労働保険

| 社会保険 (広義) |

制度名 |

|---|---|

| 社会保険 (狭義) |

健康保険 (医療保険) |

| 介護保険 | |

| 厚生年金保険 | |

| 労働保険 | 雇用保険 |

| 労災保険 |

労災保険は、業務中や通勤中の事故によるケガや病気、障害、死亡などを補償する制度です。

一方で雇用保険は、労働者が失業した場合などに一定の給付を受けられる制度であり、再就職に向けた教育訓練や育児・介護により休業した場合の支援策も含まれます。

労働保険は、単に労働者の保護を目的とするだけではありません。

企業にとっても、労働者の万が一の労災事故や離職の際の経済的な負担を軽減できるため、結果として事業運営の安定に寄与します。

社会保険については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)

労災保険と雇用保険の違い

労災保険と雇用保険はどちらも労働者を守るための制度ですが、労働者を保護する場面や対象が異なります。

労災保険と雇用保険の違い

| 保険名 | 労災保険 | 雇用保険 |

|---|---|---|

| 内容 | 業務中や通勤中の事故によるケガや病気、障害、死亡などを補償する制度 | 労働者が失業した場合に一定の給付を受けられる制度 |

| 加入対象 | すべての労働者 (正社員・アルバイト含む) |

一定の条件を満たす労働者 ※1 |

| 保険料負担 | 企業が全額負担 | 企業と労働者が負担 |

| 主な給付内容 | 業務災害や通勤災害に対する医療費、休業補償、遺族年金 | 失業手当、育児休業給付、教育訓練給付 |

※1:① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上

② 31 日以上の雇用見込みがある場合(厚生労働省「雇用保険の被保険者について」)

以下、労災保険・雇用保険の加入条件や給付内容をそれぞれ解説します。

労災保険の加入条件と給付内容

労災保険は、労働者の業務中や通勤中に発生した事故や病気による損害を補償する制度です。さらには、被災した労働者の社会復帰を支援する制度でもあります。

労災保険に加入する企業の従業員に労災が認められた場合、状況に応じて治療費の補助、休業時の所得補償、障害を負った際の補償、遺族への支援金などが支給されます。

労災保険の加入条件

労災保険は、業種や規模を問わず、労働者を1人でも雇うすべての事業に適用されます。

労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことです。

そのため、雇用形態に関係なく、アルバイトやパートタイマーなどの労働者も対象となります。

個人事業主や一人親方は加入できる?

個人事業主や一人親方は、原則として労災保険の対象外です。しかし、「労災保険の特別加入制度」を利用すれば加入できます。

これは、自営業者やフリーランスでも一定の条件を満たせば、労災保険に加入できる制度です。

個人事業主や一人親方の労災保険については、以下の記事をご覧ください。

>>「労災保険 一人親方」

労災保険の給付内容

労災保険によって労働者に支給される主なものは、以下のとおりです。

・療養補償給付

労働者が業務での災害によって負傷または疾病にかかった場合、治療にかかる医療費が全額補償されます。

※通勤中の災害は「療養給付(通勤災害)」により補償されます。

・休業補償給付

仕事ができない状態が続いた場合の生活の支えとなるものです。平均賃金の約60%が休業補償給付として、更に20%相当が休業特別支給金として支給されます。

・障害補償給付

業務災害によって体に一定の後遺症が残った場合、その障害の程度に応じた給付金が支給されます。

・遺族補償給付

労働者が業務災害によって亡くなった場合、遺族に対して一定の補償金または一時金が支給されます。

※通勤中の災害は「遺族給付」により補償されます。

・介護補償給付

労働災害によって一定の障害を負い、介護が必要と認定された場合に支給されます。

このように、労災保険は、企業が労働者を雇用する際、万が一の事故に備えて適用される重要な保険です。

労災保険の保険料

労災保険の保険料は、企業が全額負担し、労働者の負担はありません。

労災保険料率は業種ごとに異なり、危険度の高い業種では料率が高く設定されています。

原則3年ごとに見直されていますので、厚生労働省の最新の「労災保険率表」を確認しましょう。

雇用保険の加入条件と給付内容

雇用保険は、労働者が失業した際や育児・介護などで働けない期間の生活を支援するための制度です。

また、職業訓練を受ける際の助成や、高年齢労働者の継続雇用支援など、労働者の安定した雇用を支える役割も担っています。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、労働者が一定の条件を満たす場合に適用されます。加入条件は以下のとおりです。

雇用保険の加入条件

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

上記の条件をいずれも満たす労働者は、雇用形態を問わず雇用保険の対象者です。

そのため、契約社員やパートタイマーなども、加入希望の有無にかかわらず要件に当てはまれば加入対象となります。

雇用保険の給付内容

雇用保険の給付内容には、以下のようなものがあります。

・基本手当(失業給付)

離職後、求職活動を行っている間に、賃金の50%〜80%が所定日数分支給されます。受給可能な期間は、離職した日の翌日から原則1年間です。

・育児休業給付

育児のために休業する場合、休業前の賃金の67%(180日より後は50%)が支給されます。※育児休業給付金の場合。

・介護休業給付

家族の介護のために休業する場合、休業前の賃金の67%が最大93日分支給されます。

・高年齢雇用継続給付

60歳以上の労働者が定年後も引き続き働く場合などに、賃金の一部が補助されます。

・就職促進給付

早期就職を支援するために、失業中の求職者が就職した場合に支給されます。(再就職手当・就業促進定着手当・移転費・広域求職活動費など)

・教育訓練給付

労働者が自己啓発やスキルアップのために指定の講座を受講する場合、受講料の20%~80%が支給されます。

令和7年4月1日には、育児休業給付に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新設されました。

事業主や人事担当者は、新しい制度にも目を向けながら、有効に活用していくとよいでしょう。

雇用保険の保険料

雇用保険料は、企業と労働者の双方が負担します。

保険料率は毎年、雇用保険財政の収支状況や失業率・雇用情勢などによって変動します。

厚生労働省の最新の「雇用保険料率」を確認しましょう。

労働保険料の計算方法

ここでは、労働保険料の計算方法と年度更新について解説します。

労働保険料の計算方法

〈計算式〉

労働保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

※上記は労災保険にかかる賃金総額と雇用保険にかかる賃金総額が同額の場合です。

それぞれの賃金総額が異なる場合は、それぞれの賃金総額に労災・雇用保険率を乗じたものを合算します。

労働保険料は、労災保険料および雇用保険料の2つの合計額のことを言い、労働者に支払う賃金の総額に応じて算出されます。

労災保険料率・雇用保険料率の変更も留意するとともに、法改正など厚生労働省の最新情報を確認しましょう。

年度更新の手続き

企業は、毎年6月1日から7月10日までの間に年度更新を行い、前年度の確定保険料と次年度の概算保険料を申告・納付する必要があります。

納付方法は一括払いが基本ですが、条件を満たせば分割払いも可能です。

この手続きを期限内に完了しないと、政府が保険料額を決定し、さらに納付すべき保険料額の10%の追徴金が課されることがありますので、余裕をもって対応しましょう。

労働保険の手続き|加入から納付までの流れ

労働保険は、労働者保護の制度を通じて、事業の健全な運営にもつながっています。

新たに労働者を雇用して、労働保険の適用事業になった際には、速やかに労働保険の加入手続きを行いましょう。

労働者を初めて雇い入れる場合

①保険関係成立届の提出

労働者を初めて雇用する場合、企業はまず「保険関係成立届」を労働基準監督署または所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

②概算保険料申告書の提出・納付

保険関係成立日から年度末までの賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて算出し、概算保険料として申告・納付します。

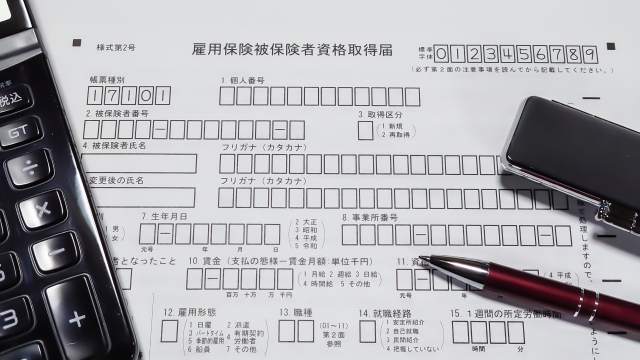

③雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の提出

雇用保険の適用事業となった場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄のハローワークへ提出する必要があります。

労働者の雇用・離職が発生した場合

労働者の雇い入れや離職が発生した際は、その都度、所轄のハローワークにて手続きが必要です。

①雇用保険の対象となる労働者を雇用した場合:

「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。

②労働者が離職した場合:

「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。

なお、労災保険については、雇用形態に関わらずパート・アルバイト含むすべての労働者は加入義務があるため、加入の手続きは必要ありません。

労働保険に未加入だとどうなる?罰則とリスク

企業が労災保険・雇用保険の加入を怠っていた場合、未払い保険料に加えて追徴金や罰則が発生する可能性があります。

労働保険に未加入の場合の罰則

- 追徴保険料:過去の労働保険料を遡って請求される

- 追徴保険料:過去の労働保険料を遡って請求される

- 罰則:雇用保険未加入の場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

- 行政指導・是正勧告:労働基準監督署やハローワークからの是正指導や立ち入り調査が行われる

労災事故が発生した際のリスク

労災保険未加入の状態で労災事故が発生すると、本来労災保険が負担すべき治療費や補償費を企業が全額負担する必要があります。

深刻な事故の場合、高額な費用負担により企業の経営に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。労働者を雇用している場合には、速やかに労災保険の加入手続きを行いましょう。

労働保険に関して企業が注意すべきポイント

労働保険制度は、社会情勢や経済状況に応じて定期的に見直されています。

たとえば、最近の法改正では、教育訓練給付の拡充や、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設などが進められました。

法改正に伴い、企業には適切な対応が求められます。

最新情報の把握:厚生労働省が発信している法改正情報を確認し、必要な手続きを把握することが重要です。

社内ルールの見直し:高年齢雇用継続給付や、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設の改正等に応じて、就業規則や雇用契約の見直しが必要になる場合があります。

適切な申告・手続きの実施:年度更新手続きの変更など、新たな仕組みに沿った申請を適切に行うことが求められます。

こうした法改正への対応には、社労士に相談することで負担軽減が可能です。

最新の法改正情報に精通した社労士に相談することで、企業の労働保険に関する手続き負担を軽減できます。

また、社労士は労働保険の手続きだけでなく、労務管理のアドバイスにも対応可能です。

企業にとって最適な制度の活用方法を提案してもらうことは、経営者・人事担当者にとって大きな支えとなるでしょう。

労務管理については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

(関連記事:労務管理とは?人事管理との違いから自社運用のコツまでわかりやすく解説)

まとめ:労働保険の適用と手続きは社労士に相談を

本記事では、労働保険の仕組みや加入義務、手続きの概要について解説しました。

労働保険の加入は、従業員の安全を守り、健全な経営を維持するために不可欠です。

しかし、経営者や人事担当者が最新の法律を把握し、手続きなどを管理するのは大きな負担となるでしょう。

社労士に相談することで、それら負担を軽減し、事業運営に専念できることは大きなメリットです。

労働保険について社労士に相談する

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。

この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。