就業規則の意見書とは?記入例や作成時のポイントや注意点を解説

就業規則の作成・変更時に提出が義務付けられている「意見書」は、従業員の意見を反映させ、労使間のトラブルを防ぐために重要な書類です。

しかし、意見書の具体的な作成方法や、手続き上の注意点については、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。本記事では、就業規則の意見書の記入例や作成する際のポイント、注意点を解説するので、ぜひ参考にしてください。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

就業規則の意見書とは

まずは、就業規則の意見書とは何かを2つに分けて解説します。

- 就業規則に対する従業員側の意見を記載した書類

- 就業規則とともに意見書は提出の義務がある

意見書とはどのようなものなのかを把握し、就業規則を作成する際の参考にしてください。

就業規則に対する従業員側の意見を記載した書類

就業規則の意見書は、従業員が就業規則の内容を確認し、意見を記録するための書類です。企業が就業規則を作成・変更する際には、従業員代表(または労働組合)が意見を記載し、労働基準監督署に提出することが義務付けられています。

意見書には、就業規則案に対する賛成・反対の意見や、修正希望点が記載されます。ただし、意見書に記載された内容を必ず就業規則に反映させる義務はありません。

就業規則とともに意見書は提出の義務がある

労働基準法により、企業は就業規則の作成・変更時に、従業員の意見を聴き、その内容を記載した意見書を労働基準監督署に就業規則とともに提出する義務があります。

(作成の手続)

第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない※引用:労働基準法 第90条

この制度の目的は、企業が一方的に就業規則を決定することを防ぎ、従業員が就業規則の内容を確認する機会を確保することにあります。意見書の取得手続きは法律で義務付けられているため、適切に実施しましょう。

就業規則と意見書の届出については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

(関連記事:就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介)

就業規則の意見書の書き方と記入例

就業規則の意見書は、従業員が意見を記載する書類です。しかし、企業側も適切な手続きを踏むことが求められるほか、正しく記載されているのかを確認しなければなりません。ここでは、就業規則の意見書の書き方と記入例を紹介します。

- 意見書の書き方

- 異議ありの意見書の記入例

- 異議なしの意見書の記入例

従業員から書き方を聞かれた際に、正しく説明できるように把握しておきましょう。

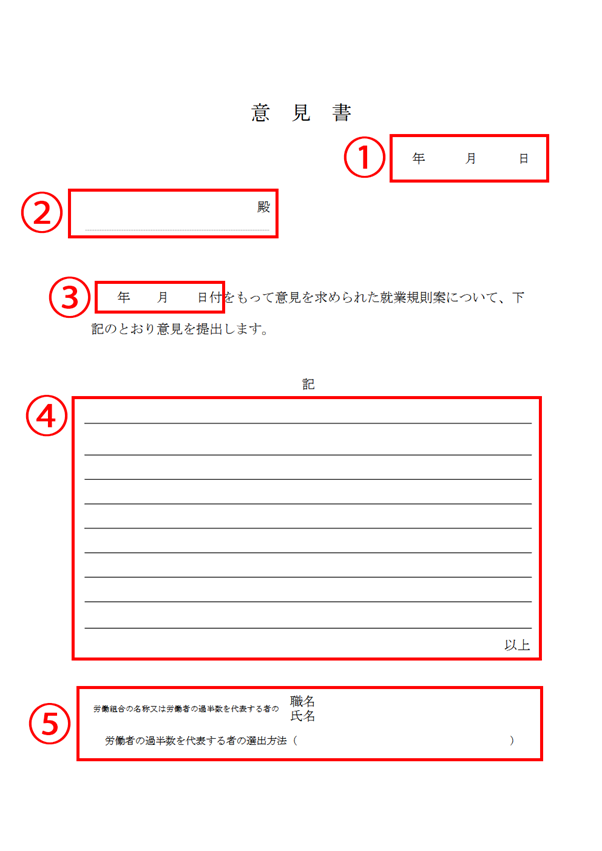

意見書の書き方

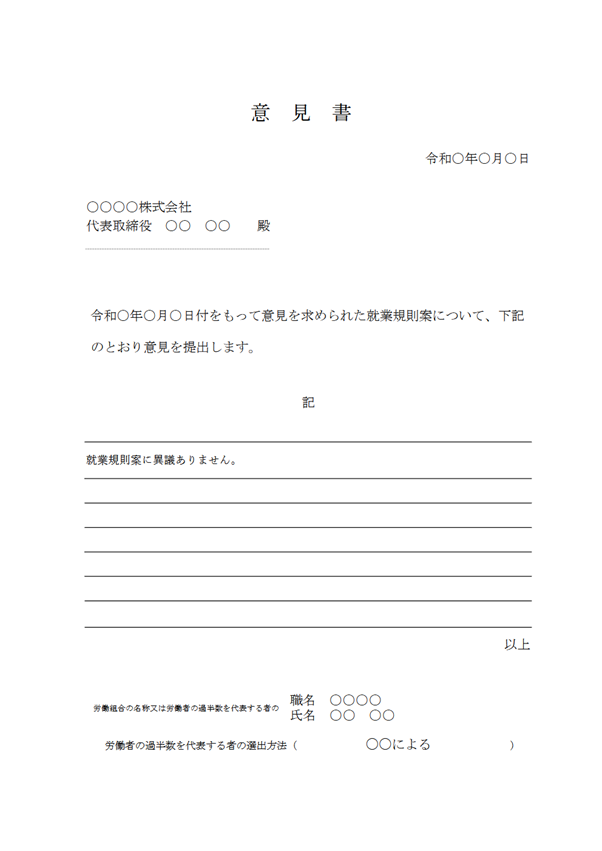

一般的な意見書の書き方として、厚生労働省の様式を例に解説します。

※厚生労働省「意見書」

それぞれ記載する内容を確認してください。

- 意見書を作成した日付

- 会社名と代表者の役氏名

- 就業規則案をもらった日付

- 意見内容

- 職名は役職、氏名は記載した人、選出方法は挙手、投票など代表者を決めた方法

以前は意見書に押印または署名が必要でしたが、2021年4月1日からは不要となりました。しかし、記名は必要なため(パソコンによる入力でも可)、氏名は必ず記載するよう従業員に伝えてください。

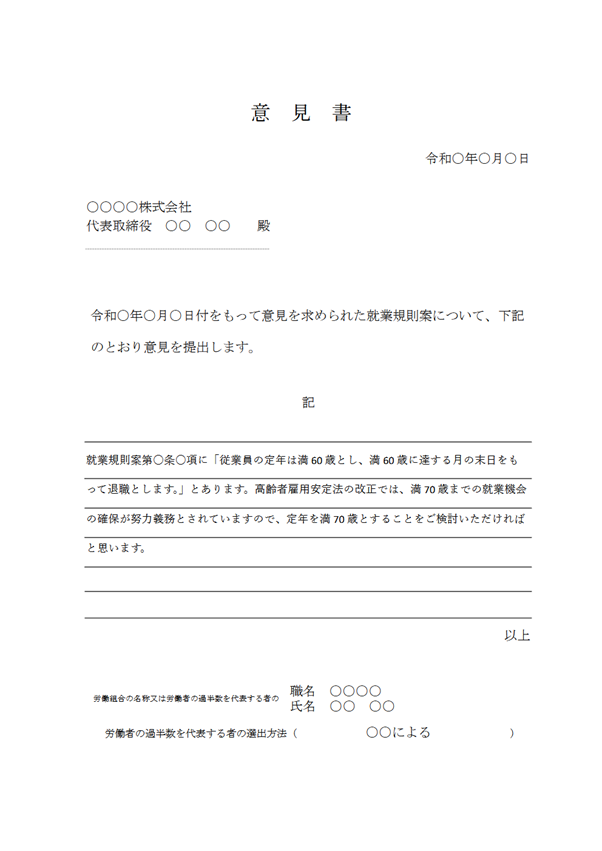

異議ありの意見書の記入例

異議ありの意見書を作成する際の記入例は、以下のとおりです。

異議ありの意見書を書く際の書式や書き方などは決められていないものの、以下のポイントを押さえておく必要があります。

- 日付を明確にする

- 意見する就業規則案(条文)を引用する

厚生労働省の様式では、日付を記入する欄が設けられているため、記入漏れがないようにする必要があります。また、就業規則案のうち異議がある条文を特定した上で、従業員代表者としての意見を記載すると内容が明確になります。

ほかにも、従業員代表者が就業規則案に同意しなければ就業規則を作成できないわけではないことから、反対意見を含む意見書でも問題ありません。

異議なしの意見書の記入例

異議なしの意見書を記入する際の例を紹介します。

異議なしの場合は、「就業規則案に異議ありません。」のような、異議なしであることを示す記載が必要です。また、日付や氏名については異議ありと同様に記載することを伝えましょう。

意見書取得手続きの流れとルール

意見書取得手続きの一般的な流れとルールを解説します。

- 従業員代表者の選出

- 意見書の取得~就業規則の修正

- 労働基準監督署に届出~社内周知

細かいルールも解説していきますので、参考にして意見書取得手続きを進めてください。

1. 従業員代表者の選出

就業規則の作成および変更には、従業員代表者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)からの意見聴取が義務付けられています。

ここでは、従業員代表者の選出方法や注意点について、解説します。

- 従業員代表者は事業場ごとに選出

- 従業員代表者の選出方法

- 社長や役員などは従業員代表者になれない

従業員代表者を選出する際のルールを把握し、適切な方法で意見書取得手続きを行いましょう。

1-1. 従業員代表者は事業場ごとに選出

例えば、本社と店舗A、店舗Bの3つの事業場で就業規則を作成する場合、それぞれ意見書の取得が必要となるため、各事業場にて従業員代表者を選出します。

1-2. 従業員代表者の選出方法

従業員代表者を選出する際は、社長や会社が指名するのではなく、民主的な方法で選出しなければなりません。具体的には、挙手や投票、話し合い、持ち回り決議などの方法で選出しましょう。

選出方法に具体的な指定はないため、民主的な方法であれば、上記以外の方法で選出しても大丈夫です。

1-3. 社長や管理監督者は従業員代表者になれない

従業員代表者を決める際、社長や労働基準法上の管理監督者は選出できません。管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理において経営者と一体的な立場にある者を指し、労働基準法の労働時間・休日の制限を受けないことが特徴です。

管理監督者に該当するかどうかは、単なる役職名ではなく、職務内容・責任・権限・勤務形態などから判断されます。

2. 意見書の取得~就業規則の修正

従業員代表者から意見書を受け取ったら、異議の有無を確認して修正や追加があれば内容を変更しましょう。変更した際は、再び意見書取得手続きを行う流れになります。

意見書の内容は必ず反映させなければならないわけではないものの、会社と従業員の双方にとって納得感のある就業規則を作成することが重要です。会社の経営方針を踏まえつつ、従業員の意見を可能な範囲で反映させることが望ましいでしょう。

3. 労働基準監督署に届出~社内周知

就業規則と意見書が揃ったら、労働基準監督署に届け出ましょう。正式に受理された後、社内に周知を行ってください。

就業規則は、事業場内の全従業員に周知しなければなりません。周知方法は従業員に就業規則を配布するほか、事業場内で確認できる場所に掲示する方法などがあります。

意見書に従業員が協力してくれないときの対処法

意見書取得手続きの際、従業員が協力してくれない場合も考えられます。ここでは、以下のケースに合わせて対処法を解説します。

- 反対意見のみが届いた場合

- 意見書が提出されない場合

就業規則案に対して必ずしも従業員が協力的ではないことを想定し、対処法を把握しましょう。

反対意見のみが届いた場合

就業規則案に対して、従業員側が有利な内容になるよう反対意見が寄せられることもあります。しかし、意見聴取は、従業員代表に同意を求める手続きではなく、意見を「聴く」手続きです。

そのため、反対意見があった場合でも、意見書を就業規則とともに労働基準監督署に届け出れば、届出手続きは完了します。労働基準監督署は、意見の内容を審査する権限を持たないため、意見書が適切に添付されていれば受理されるのが原則です。

ただし、就業規則の内容が労働基準法に違反している場合は、監督署から指摘を受ける可能性があるため、事前に内容を精査した上で提出することが重要です。また、意見書の内容が法律の範囲内で正当なものの場合、これを一方的に無視して就業規則を作成すると、従業員との信頼関係が損なわれる可能性があります。

意見書の内容を必ず反映させる義務はありませんが、労使関係の円滑化のため、可能な範囲で従業員の意見を尊重し、協議することが大切です。

意見書が提出されない場合

就業規則の意見書を取得する際、従業員代表者が意見書を作成しない場合があります。会社が適切に意見聴取を行ったにもかかわらず意見書が得られなかったときは、「意見書不添付理由書」を労働基準監督署に提出することで届出が可能です。

ただし、意見聴取そのものを省略することは認められていません。意見聴取を実施せずに届出を行うと、労働基準法違反となるため注意が必要です。また、不添付理由書を提出した場合、労働基準監督署から意見聴取の経緯について確認を求められることがあるため、記録を残しておくことが重要です。

就業規則の意見書における注意点

最後に、就業規則の意見書における注意点を解説します。

- 本社の就業規則を変更する場合でも、事業場ごとの手続きが必要なことがある

- 就業規則の意見聴取を実施しないと罰則の可能性がある

就業規則の意見書の取得を行う際は注意点を守り、適切に手続きを進めてください。

本社の就業規則を変更する場合でも、事業場ごとの手続きが必要なことがある

就業規則案に対して意見聴取を行う際、その規則が適用される従業員がほかの事業場に在籍する場合は、注意が必要です。

例えば、本社の就業規則が変更されるときに、各事業場の労働条件に影響を及ぼす場合は、事業場ごとに就業規則の変更が必要になります。そのため、意見書の取得も各事業場で行わなければなりません。

就業規則の意見聴取を実施しないと罰則の可能性がある

就業規則の意見聴取を実施していない場合は、罰則を受ける可能性があります。

意見聴取自体を行っていない場合や、形式的な意見聴取のみで実質的に行っていない場合は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。※労働基準法 第120条1号

就業規則には意見書を添付して届け出る

就業規則の意見書は、企業が労働基準監督署に届け出る際に必要な書類です。適切な手続きを経ることで、法的に有効な就業規則として認められ、労使間の透明性も確保できます。

意見書の取得には、従業員代表の選出や意見聴取など、法律に基づいた手順を踏む必要があります。手続きを誤ると就業規則の届出が労働基準監督署に受理されなかったり、就業規則の内容をめぐって従業員とトラブルになったりするリスクがあります。スムーズに進めるためには、労働基準法のルールを正しく理解し、対応することが重要です。

意見書の作成や届出に不安がある場合は、社労士に相談するのもひとつの方法です。社労士は、法令や企業の状況に応じた形で手続きをサポートしてくれます。

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。