【一覧表つき】育児・介護休業法の2025年改正内容と企業対応ポイントまとめ

育児や介護と仕事の両立は、いまやどの企業にも関わる重要なテーマです。現場に即した制度づくりと、柔軟な対応体制が求められています。

こうした背景を受け、2025年には育児・介護休業法の大幅な改正が行われました。すでに2025年4月には一部内容が施行され、10月には育児分野のさらなる改正も施行されています。

しかし、改正内容は幅広く、人事労務担当者にとっては「何が自社に関係し、何をすべきか」が見えにくいのが現状です。

本記事では、以下の観点から2025年改正の全体像と企業の実務対応ポイントを一覧表とともにわかりやすく整理しています。

- 改正の背景と概要

- 改正項目の一覧と就業規則への影響

- 育児支援・公表義務・介護支援など主な改正点の詳細解説

- 対象となる企業や労働者の範囲

- 実務で必要な対応事項と準備の優先順位

この記事を読むことで、「自社にはどこまで対応が必要か」「まず何から着手すべきか」が明確になります。

ぜひ最後までご覧いただき、自社の制度対応の整理にお役立てください。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

【2025年施行】育児・介護休業法改正とは

2025年から施行されている改正育児介護休業法は、少子高齢化の進行や働き方の多様化といった社会的背景をふまえ、企業が労働者の育児や介護と仕事の両立を支援できる職場環境の整えるための見直しです。

2025年4月1日より、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」および「次世代育成支援対策推進法」の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)が段階的に施行されています。

なお、文中では便宜上、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を育児・介護休業法、「次世代育成支援対策推進法」を次世代法と記載します。

育児・介護休業法改正の目的

今回の改正で重視されているのは以下の5つのテーマです。

- 育児と仕事の両立支援:働く親が子育てと仕事を両立しやすい職場づくり

- 男性の育児参加促進:男性の育児休業取得を「当たり前」にする社会の実現

- 介護離職の防止:仕事を辞めずに家族の介護ができる仕組みの整備

- 柔軟な働き方の実現:テレワークや短時間勤務など、多様な働き方への対応

- 中長期的な人材確保:誰もが長く働ける環境を整え、将来の人材不足に備える

これらの目的をもとに、育児・介護の両立支援制度が全体的に見直され、実効性のある強化が進められています。

育児・介護休業法改正の公布日・施行日一覧

育児・介護休業法改正法は、2024年5月31日に公布され、2025年4月と10月の2段階で施行されています。

以下、施行スケジュールとその内容、さらには就業規則の変更の必要があるかどうかを表にまとめています。

【2025年 育児・介護休業法改正スケジュール一覧表】

| 施行 期日 |

分野 | 改正項目 | 内容 | 就業規則の変更要否 |

|---|---|---|---|---|

| 2025年 4月1日~ |

育児 | 子の看護休暇の見直し | ①取得理由の拡大 ②対象年齢の範囲拡大 ③除外規定の一部廃止 |

必要(※③は労使協定で締結されている企業) |

| 育児 | 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 小学校就学前の子まで対象が拡大 | 必要 | |

| 育児 | 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加 | 既存項目にテレワークを追加 | 任意(導入時は必要) | |

| 育児 | 育児(3歳未満)のためのテレワーク導入 | 努力義務として推奨される | 任意(導入時は必要) | |

| 育児 | 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大 | 労働者数1,000人超から300人超の企業に拡大 | 不要 | |

| 介護 | 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 勤続6か月未満の労働者も対象に | 必要(※労使協定で締結されている企業) | |

| 介護 | 介護離職防止のための雇用環境整備 | 研修・制度整備などの支援体制を義務化 | 任意 | |

| 介護 | 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 | 介護開始時に企業から個別に対応 | 任意 | |

| 介護 | 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 | 法定の義務として早期支援を促進 | 任意 | |

| 介護 | 介護のためのテレワーク導入 | 3歳以上の未就学児に対し、柔軟な働き方(時差出勤・テレワークなど)の導入を義務化 | 任意(導入時は必要) | |

| 2025年 10月1日~ |

育児 | 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 | 3歳以上の未就学児に対し、柔軟な働き方(時差出勤・テレワークなど)の導入を義務化 | 必要 |

| 育児 | 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認 | 対象者ごとに企業が意向確認を行うことが義務化 | 任意 | |

| 育児 | 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 | 妊娠・出産時、子が3歳になる前などの節目で意向確認と配慮が義務化 | 任意 |

企業が対応を進めるうえで、「いつ」「何が」変わるのかを整理して把握することが重要です。

企業としては、2025年4月1日及び10月1日に施行された育児・介護関連の改正について、自社の対応状況を確認し、不足があれば早急な対応が望まれます。

育児・介護休業法改正の概要

2025年の育児・介護休業法および次世代法の改正において、主な観点は以下の3つです。

- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

次の章より、それぞれの改正内容を詳しく解説します。

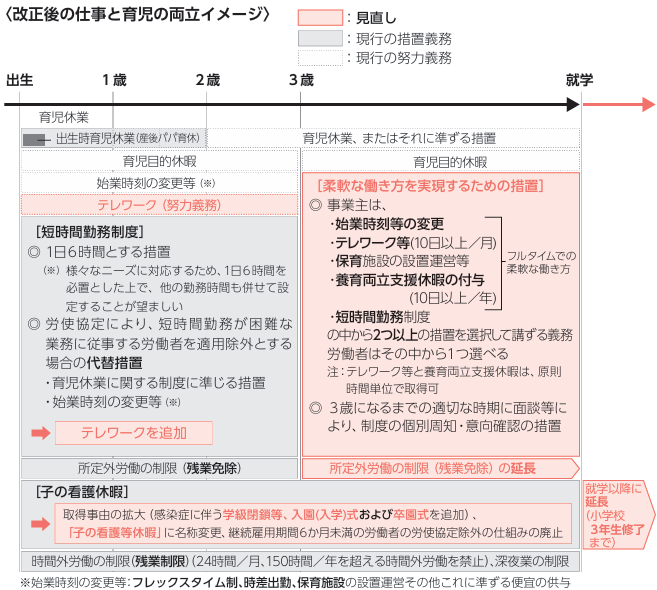

2025年改正①|子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

改正ポイントの1つ目は、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」です。

単なる制度の導入だけでなく、個別対応や実務運用に向けた体制づくりが必要です。

具体的には、以下の5つの改正が行われました。

- 3歳以上の子を育てる労働者に柔軟な働き方を選べる制度の整備が義務化

- 残業免除の対象を「小学校就学前」まで拡大

- 子の看護休暇の利用対象・理由を拡充、勤続条件の除外も廃止

- 3歳未満の子を育てる従業員に対するテレワーク導入の努力義務化

- 妊娠・出産時・子が3歳になる前に個別の意向確認と配慮が義務に

以下、それぞれ詳しく解説します。

3歳以上の子を育てる労働者に柔軟な働き方を選べる制度の整備が義務化

企業には、3歳以上の未就学児を養育する労働者に対し、柔軟な働き方を支援する制度を用意することが義務付けられました。

具体的には、職場の状況に応じて、以下の5つの選択肢の中から2つ以上の支援措置を整備し、労働者が選択して利用できるようにする必要があります。なお、どの措置を講ずるか選択する際には、過半数代表者への意見聴取が義務となっています。

選択して講ずべき措置

- 始業・終業時刻の変更:フレックス制または時差出勤

- テレワークの導入:月10日以上の利用可能な制度

- 保育支援の提供:保育施設の設置・ベビーシッター支援など

- 養育両立支援休暇の付与:年10日以上の取得可能な休暇制度

- 短時間勤務制度

あわせて、これらの制度については、対象となる労働者への個別の周知と意向確認も義務化されています。

特に、人事担当者の相談に対応する姿勢や管理職の理解促進が重要です。

残業免除の対象を「小学校就学前」まで拡大

これまで対象が3歳未満に限定されていた所定外労働の制限(残業免除)は、今回の改正により小学校就学前まで拡大されました。

そのため企業には、申出の受付体制や業務の割り振りを見直すなど、制度の実運用に向けた対応強化が求められます。

子の看護休暇の利用対象・理由を拡充、勤続条件の除外も廃止

子の看護休暇については、以下の通り3点が改正され、労働者はより多様な場面で休暇を取得しやすくなりました。これにともない、正式な名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。

- 取得理由の追加:学校行事への参加や感染症予防に伴う学級閉鎖なども対象に

- 対象年齢の引き上げ:小学校就学前から小学校3年生修了までに

- 除外規定の廃止:勤続6か月未満の労働者も対象に(労使協定で除外不可)

なお、対象となる子を育てている労働者は、1年間に最大5日(2人以上の場合は10日)まで子の看護等休暇の取得ができます。

制度の拡充に伴い、就業規則や労使協定、休暇管理ルールの見直ができていない場合は、早急に進める必要があります。

3歳未満の子を育てる労働者へのテレワーク導入の努力義務

企業には、3歳未満の子を育てながら育児休業を取得して「いない」労働者に対して、テレワークなどの柔軟な働き方を提供するよう、事業主に努力義務が設けられました。

在宅勤務の制度導入自体は義務ではないものの、特にホワイトカラー職などでは、実質的な選択肢として整備が望まれます。

妊娠・出産時・子が3歳になる前に個別の意向確認と配慮が義務に

妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前には、企業が労働者に今後の働き方などの希望を個別に確認し、必要な配慮を行うことが義務付けられました。

なお、聴取した内容を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

現場の管理職や人事担当者が適切に対応し、制度が活用される体制を整えましょう。

2025年改正②|育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

改正ポイントの2つ目は、「育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」です。

2025年の改正では、企業の育児支援の「見える化」が進められ、取得率の公表や行動計画への数値目標の設定が義務化されました。

具体的なポイントは、以下の3点です。

- 育児休業取得率の公表義務の対象拡大(300人超へ)

- 行動計画への育児休業取得状況の把握・数値目標の設定の義務化

- 次世代育成支援対策推進法の有効期限の10年延長(2035年3月末まで)

いずれも、企業の子育て支援に対する姿勢と実績を、外部に向けて可視化・継続することが求められる内容です。

以下、それぞれ解説します。

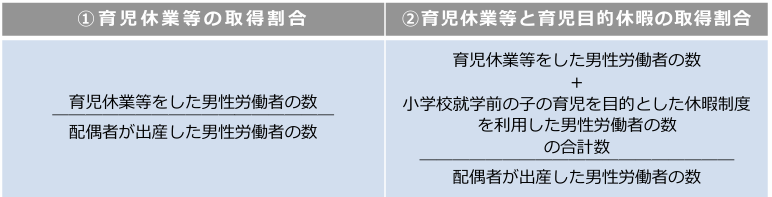

育児休業取得率の公表義務の対象拡大(300人超へ)

これまで、育児休業取得状況の公表義務は年1回、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業に限られていました。

ここでいう「労働者」とは、正社員に限らず、契約の更新により常用的に雇用されていると見込まれる契約社員やパート社員も含まれます。

その対象が、2025年4月1日からは300人を超える企業にも拡大されました。

なお、公表内容は公表前事業年度における以下(①または②)のいずれかの割合です。

公表項目では男性の取得率が特に重視されており、明示が求められます。

公表は、企業のウェブサイトや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」など、一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。

取得状況が外部からも見えることで、育休取得の促進や制度運用の見直しにもつながるでしょう。

行動計画への育児休業取得状況の把握・数値目標の設定の義務化

育児休業制度の「可視化」と「実効性の向上」を目的に、従業員101人以上の企業では、育児休業の取得状況を把握し、数値目標を盛り込んだ行動計画を立てることが義務化されました。

これにより、企業は育児休業の利用実態を把握・分析し、PDCAサイクルに沿った改善を進める必要があります。

行動計画には、業務の代替体制の整備、育休後の配置への配慮、制度利用者や周囲のマネジメント方針なども盛り込むことが推奨されています。

なお、従業員数100人以下の企業は努力義務ですが、早めの対応が適切です。

次世代育成支援対策推進法の有効期限の10年延長(2035年3月末まで)

本来は2025年3月末で失効する予定だった次世代法の有効期限が、2035年3月末まで延長されました。

これは単なる制度の継続ではなく、企業による継続的な子育て支援の取り組みを、国が後押しする姿勢を示したものです。

企業としてもこの流れを受け、一時的な対応にとどまらない育児支援の体制強化が求められます。

2025年改正③|介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

改正ポイントの3つ目は、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」です。

介護に直面した従業員への個別対応や、早期の情報提供、社内体制の整備が企業に義務付けられました。

主な改正ポイントは以下の4つです。

- 介護開始時の個別周知・意向確認の義務化

- 介護支援制度に関する研修・早期情報提供の義務化

- 介護休暇の除外規定の廃止(勤続6か月未満も対象に)

- 介護支援におけるテレワーク導入の努力義務化

単なる制度の周知にとどまらず、継続的な支援体制の構築が求められます。介護を理由とした離職を防ぐために、実効性のある職場環境の整備が重要です。

以下、それぞれ解説します。

介護開始時の個別周知・意向確認の義務化

労働者から家族の介護に関する申し出があった場合、企業は介護休業や支援制度の内容を個別に説明し、意向を確認することが義務付けられます。

労働者が制度を知らずに離職してしまうことを防ぐには、介護休業や両立支援制度の内容を、申し出のタイミングで丁寧に説明することが重要です。

介護支援制度に関する研修・早期提供の義務化

労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で介護に関する制度情報の提供が義務化されました。

また、全労働者への社内研修や相談体制の整備も企業の責任とされ、職場全体での理解促進と支援体制の構築が求められます。

これにより、介護が「特定の人の問題」ではなく、組織全体で向き合うべきテーマとして認識されるようになります。

介護休暇の除外規定廃止(勤続6か月未満も対象に)

これまで労使協定によって介護休暇の対象外とされていた勤続6カ月未満の労働者も、今後は一律に介護休暇の取得が可能となります。

より多くの労働者が介護と仕事を両立しやすくなる一方で、就業規則や労使協定、休暇制度の見直しも大切です。

介護支援におけるテレワーク導入の努力義務化

介護休業を取得していない介護中の労働者に対して、企業は在宅勤務やテレワークなどの柔軟な働き方の導入を検討する努力義務を負うことになりました。

制度の導入自体は任意ですが、社内での可能性の検討や、職種ごとの対応整理が求められます。

育児・介護休業法の2025年改正における対象企業と労働者とは

2025年の育児・介護休業法改正は、原則すべての企業・労働者が対象です。正社員だけでなく、パート社員や契約社員など、雇用形態を問わず幅広い対象が制度の適用範囲に含まれます。

特に注意したいのは、「対象となる企業の定義」と「対象労働者の範囲の広がり」です。

たとえば、育児休業取得率の公表義務は、労働者数300人超の企業に拡大されています。また、これまでは制度対象外となっていた勤続6か月未満の労働者も、介護・子の看護等休暇の対象に含まれます。

こうした背景から、企業側では雇用形態や契約状況を問わず、自社で制度を適用すべき対象者が誰かを整理し、対応を再確認しておくことが重要です。

2025年の育児・介護休業法改正に向けた企業の実務対応と就業規則の見直しポイント

2025年の法改正は、企業の制度や運用に直結する内容であり、就業規則や体制の見直しは急務です。

ここでは、まだ対応できていない企業が取り組むべき実務対応を法改正の時期ごとに整理します。

2025年4月施行|

- 就業規則の見直し

⚫︎ 残業免除の対象を「3歳未満」から「就学前」までに拡大

⚫︎ 子の看護等休暇の対象年齢・取得理由の見直し

⚫︎ 3歳未満の子を育てる育休未取得の労働者へ、テレワーク導入に関する規定の検討(努力義務) - 労使協定の見直し

⚫︎ 勤続6か月未満の除外規定が廃止 → 協定の削除または再締結 - 制度の社内周知と相談体制の整備

⚫︎ ガイドライン・Q&Aの用意、社内共有ツールや掲示板などで周知

⚫︎ 労働者が相談しやすい窓口づくり - 人事・管理職向けの研修実施

⚫︎ 意向確認や不利益取扱い防止の正しい対応を習得

2025年10月施行|

- 柔軟な働き方制度の整備(義務)

⚫︎ 3歳以上の子を育てる労働者へ、時差出勤・テレワークなどから2つ以上の制度を用意

⚫︎ 制度内容の周知と個別の意向確認も必須 - 妊娠・出産時の対応体制構築

⚫︎ 申出時や育児初期のタイミングで、希望を聴取・配慮する仕組みの整備

⚫︎ 人事・上司が適切に対応できるようマニュアルや研修の準備

改正内容を「知っているだけ」では不十分です。制度の整備と同時に、実際に活用できる運用体制の構築が欠かせません。

自社だけで対応が難しい場合は、就業規則の見直しから制度運用まで支援できる社労士の活用が有効です。

就業規則の変更の際には届け出が必要になります。以下の記事でわかりやすくまとめていますので、あわせてご覧ください。

(関連記事:就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介)

まとめ|社労士との連携で育児・介護休業法の2025年改正に対応

本記事では、育児・介護休業法の2025年改正の内容と企業対応のポイントを解説しました。

今回の改正では、制度の義務化や対象範囲の拡大が進み、企業の就業規則や労使協定、社内運用への影響もより広範になっています。

労使トラブルの未然防止や、労働者との信頼関係の構築のためにも、早期かつ的確な制度整備が欠かせません。

対応が不安な場合は、法令遵守だけでなく、自社に合った制度運用や周知・研修のサポートまで対応可能な社労士に相談すると安心です。

育児・介護休業法の改正について社労士に相談する

社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。

この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。

初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。